Este post também está disponível em:

Português

English

Rio de Contas uma das mais antigas cidades da região da Chapada Diamantina.

Com arquitetura barroca do século XVII, preservada, Rio de Contas foi a primeira cidade planejada do Brasil, em 1745, época do apogeu do ouro que parecia inesgotável.

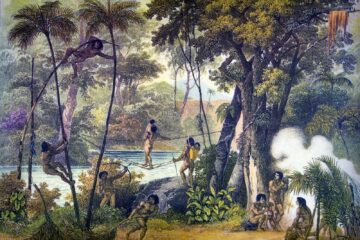

Rio de Contas abriga comunidades de descendentes de portugueses que só se casam entre si.

Eles ficam a 1500m (acima do nível do mar); já as duas comunidades negras descendentes de africanos estão em outra área, a 1050m.

O arquivo histórico municipal de Rio de Contas tem interessantes documentos, como cartas de alforria, sentença eclesiástica e certidões de escravos.

A rica flora fez com que em 1974, mais de 100 pesquisadores ingleses e brasileiros realizassem um estudo sobre a variedade local. Foram registradas mais de 1100 espécies e mais de 100 desconhecidas.

Video sobre Rio de Contas BA

RIO DE CONTAS - SUA HISTÓRIA08:57

História de Rio de Contas08:39

Rio de Contas Guia de Turismo

Rio de Contas Patrimonio Nacional

Rio de Contas na Chapada Diamantina

Rio de Contas Dicas de Viagem

Rio de Contas Guia de Viagem07:48

Rio de Contas - Drone12:01

Igreja de Santana em Rio de Contas25:49

AS BELEZAS E A HISTÓRIA DE RIO DE CONTAS

Filme “Abril Despedaçado”

Rio de Contas foi cenário do filme “Abril Despedaçado”, dirigido por Walter Salles (o mesmo diretor de Central do Brasil), as filmagens aconteceram entre agosto e setembro de 2000.

Veja o mapa Chapada Diamantina

História de Rio de Contas

A colonização da região teve início no final do século XVII, quando escravos foragidos se instalaram na margem esquerda do rio de Contas Pequeno, onde surgiu a atual cidade de Brumado que, em pouco tempo, tornou-se ponto de pouso para viajantes oriundos das Minas Gerais e Goiás que seguiam em direção a Salvador.

Como por ali passava um caminho que ligava o Vale do Rio São Francisco ao litoral, fundaram o povoado de Creoulos. Neste local foi edificada uma capela, sob a invocação de Nossa Senhora de Santana, cujos alicerces ainda existiam no início do século XX.

Subindo o rio Brumado, o paulista Sebastião Raposo descobriu ouro na década de 1710, surgindo nas proximidades da lavra a povoação de Mato Grosso, onde, segundo a tradição, os jesuítas construíram a Igreja de Santo Antônio.

Os mesmos paulistas fundaram, em 1715, uma povoação rio abaixo onde foi construída a Capela de Nossa Senhora do Livramento. Como forma de evitar a evasão do “quinto” (imposto cobrado por Portugal sobre o ouro extraído) e controlar as desordens, o Conde de Sabugosa encarregou o sertanista baiano Pedro Barbosa Leal de fundar vilas na região.

O povoado cresceu em função da mineração e, em 1718, criou-se a freguesia de Santo Antônio de Mato Grosso, a primeira do alto sertão baiano. Nessa época, os jesuítas construíram uma igreja, a 12 quilômetros abaixo do povoado de Creoulos, dedicada a Nossa Senhora do Livramento.

Em 1724, o Vice-Rei Dom Vasco Fernandes encarregou o coronel Pedro Barbosa Leal de criar a Vila de Nossa Senhora do Livramento do Rio de Contas.

Em 1726, ficou determinado que se estabelecessem casas de fundição na região.

A descoberta de veios e cascalho aurífero atraiu para região bandeirantes paulistas, e a descoberta de minas na região favoreceu a ocupação deste trecho da chapada quando, em 1745, ocorreu a transferência da antiga vila para o novo sítio, denominado Vila Nova de Nossa Sra. do Livramento e Minas do Rio de Contas.

A transferência da vila obedeceu à necessidade de melhor controlar as lavras de ouro aluvional.

A estagnação de Rio de Contas iniciou-se em 1800, com a queda da produção de ouro, agravando-se a partir de 1844, com a emigração de grande parte da população para as minas de diamantes recém descobertas em Mucugê. Mas a cidade não entrou propriamente em decadência.

A criação de Casa de Fundição trouxe para a cidade a técnica da joalheira gerando uma metalúrgica artesanal, que se transformou na base da economia local.

Não é sem razão que os maiores recolhimentos do “quinto” tenham se registrado nos anos imediatos à criação da Vila de Rio de Contas. Rico em ouro de aluvião, o município estendia seus limites até o Estado de Minas Gerais e cresceu rapidamente.

A descoberta de ouro, no leito do rio Brumado, atraiu à região grande número de garimpeiros que, subindo o rio, fundaram a povoação denominada Mato Grosso.

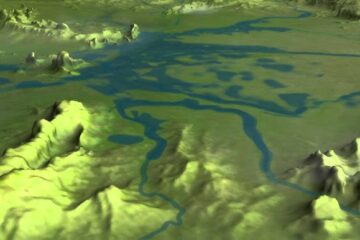

Mesmo com a queda da produção de ouro, Rio de Contas continuava sendo uma escala obrigatória no Caminho Real, que levava de Cachoeira a Goiás e Mato Grosso, e por onde passavam as romarias dos religiosos que seguiam para Bom Jesus da Lapa. Durante o século XIX, todo o tráfego para o sudoeste da Bacia do Rio São Francisco era feito por esse caminho.

Em 1868, foi criado o distrito de Vila Velha, anexado à Vila de Minas do Rio de Contas, e elevado à condição de cidade com a denominação de Minas do Rio de Contas, em 1885. Em 1931, o município de Minas do Rio de Contas passou a se chamar Rio de Contas.

Quando as jazidas começaram a se esgotar, desenvolveu-se o artesanato e uma agricultura baseada no café, cana-de-açúcar, cereais e tubérculos. No século XX, novas corridas de ouro ocorreram em 1932 e 1939.

Atrações Turísticas de Rio de Contas

1. Pico das Almas com 1958m

Um dos mais altos da Chapada Diamantina. Quem curte escalada, vê no pico mais uma possibilidade de aventura. Três dias com direito a acampamento no santuário ecológico do Largo do Queiroz e trekking por riachos e matas onde nasce o Rio Brumado já são recompensas antes da chegada ao cume.

2. Igreja Nossa Senhora de Santana

construída por escravos, permaneceu em ruínas por cerca de 50 anos, o que facilitou a retirada de

pedras para a construção de algumas casas vizinhas. A característica da construção, de acordo com arquitetos parece datar do século XIX. Após o tombamento algumas coisas como o telhado foram reconstruídos.

3. Flora

a região apresenta espécies ainda não identificadas ou catalogadas. A diversidade diz respeito às espécies decorativas (canelas de ema, orquídeas, bromélias, cactos e sempre-vivas), às de destinação alimentar ou medicinal.

4. Museu Zofir

na casa onde viveu o artista plástico Zofir Oliveira Brasil (1926-1990) estão expostos os curiosos trabalhos feitos com material reciclado e sucata. Na entrada de Rio de Contas fica uma pedra pintada, a Negra do Zofir.

5. Pico Barbado

2033m, o pico mais alto do Nordeste e formação geológica de rara beleza. É uma área de proteção ambiental devido sua riqueza botânica.

6. Estrada Real

via de pedestres. Calçada em lajes de pedras que ligava Rio de Contas à cidade de Livramento. O percurso proporciona toda a beleza da descida da serra.

7. Antiga Casa de Câmara e Cadeia

uma das mais temidas prisões baianas na época da escravidão. Até hoje existem no local instrumentos que serviam para torturar os escravos, além de um brasão do império em sua fachada.

8. Arquivo Municipal

Casa onde nasceu o Barão de Macaúbas (Abílio de César Borges). O local tem documentos que registram o passado da região desde 1724. Cartas de alforria, sentença eclesiástica e certidões de escravos entre outros, fazem parte do acervo.

9. Cachoeira do Fraga

Queda d’água no Rio Brumado. Forma piscinas naturais ótimas para banho.

10. Ponte do Coronel

Nada mais, nada menos que 8 piscinas naturais!

11. Poço das Andorinhas

Situado no distrito de Arapiranga, à 25 km da sede do município. O poço fica no alto de uma serra, onde se chega por uma estrada íngreme podendo ser vencida a pé ou em veículo 4×4, num percurso de 6 km.

A trilha é entrecortada por cascatas e piscinas naturais de águas cristalinas.

Melhor época para visitação

De dezembro a março, período de chuvas, quando o fluxo de água é maior, proporcionando assim, melhores banhos de cachoeira, além de deixar a flora muito mais verde.

Guia de Viagem e Turismo de Rio das Contas na Chapada Diamantina

Principais eventos em Rio de Contas

- Fevereiro

O mais tradicional carnaval da Chapada Diamantina acontece em Rio de Contas. Concursos de máscaras, lavagem da Escadaria de Santana e festa na Praça da Matriz fazem parte da folia.

- Maio e Junho

Festa do Padroeiro: Santíssimo Sacramento (Corpus Christi).

Comemorada há mais de um século. Destaque para a véspera da festa com, a noite das lanternas e o tradicional leilão no adro da Igreja, e no dia da festa a procissão com as casas decoradas com toalhas de renda e crochê nas janelas, ruas atapetadas com flores, cascas de arroz, pó de serra, formado desenho alusivos aos festejos. Apresentação da Filarmônica Lira dos Artistas.

Clima & Temperatura em Rio de Contas

Clima seco e quente nos baixos / temperado ou frio nas serranas e nos gerais. A temperatura varia de 7ºC a 32ºC.

Pingback: Chapada Diamantina - Principais Pontos Turísticos e Dicas - vídeos