Este post também está disponível em:

Português

English

Engenho Colonial Açucareiro no Brasil

1. Introdução

Neste capítulo iremos estudar a instituição no Brasil dos chamados engenhos coloniais açucareiros ou os engenhos de açúcar no Brasil Colônia

Os engenhos de açucar montadas pelos portugueses, principalmente no nordeste e na região de São Vicente, viriam a se transformar em uma lucrativa indústria responsável pela fabricação do açúcar, muito utilizado na Europa como produto culinário.

Para construirmos a relexão sobre a importância do engenho na história colonial brasileira iremos nos basear no livro “Casa Grande e Senzala”, do historiador pernambucano Gilberto Freire. Este livro, é um marco na historiografia cultural do Brasil e do mundo, pois o autor teceu uma relexão sobre a história brasileira, tendo como base as relações raciais.

Outro assunto importante a ser estudado neste tópico, diz respeito à religiosidade na colônia.

A religião católica, introduzida pelos portugueses sofreu grande influência, não só da religião indígena, mas principalmente da religião africana. Em muitas regiões do Brasil houve um verdadeiro sincretismo, que misturou as três expressões religiosas em uma só.

2. Engenho de Açucar

A partir da intensificação da colonização, ocorrida após a instalação do Governo Geral, em 1549, diversos engenhos de açucar coloniais foram instalados no Brasil.

O CICLO DO AÇÚCAR - Sociedade e Economia Colonial

Apesar disso, Martim Afonso de Souza, já havia fundado engenhos, a partir de 1530, sendo que o primeiro engenho de açucar foi instalado na região de São Vicente, atual estado de São Paulo.

Segundo Mary Del Priore e Renato Venâncio (2006), a cana-de-açúcar já fazia parte da economia colonial desde os primórdios da colonização.

Há sinais de que a cana-de-açúcar veio para o Brasil logo nos primeiros anos da colonização. Ela teria chegado em 1502 a 1503.

Sua exploração sistemática da cana-de-açúcar, no entanto, demorou mais uma década.

Em 1516, a poderosa Casa da Índia, órgão metropolitano encarregado das alfândegas, procurava mestres de açúcar para trabalhar em engenhos que teriam se estabelecido em áreas próximas às feitorias litorâneas. No ano de 1518, escravos vindos da Guiné e colonos da Ilha da Madeira já estavam em atividades.

A partir de 1520, a Alfândega de Lisboa passou a cobrar direitos sobre o açúcar vindo da Terra de Santa Cruz. Quando os Portugueses primeiro chegaram ao Brasil, no ano de 1500, chamaram o Brasil de “Terra de Vera Cruz”.

Apesar da cana-de-açúcar já ter sido plantada no Brasil desde os primórdios da colonização, ela irá se transformar em um produto economicamente viável apenas a partir de 1530, com os estímulos oriundos das iniciativas de Martim Afonso de Sousa.

É importante salientar que, mesmo nos primórdios da colonização do Brasil, já existia um acordo entre Portugal e Holanda relacionado à produção e comercialização do valioso produto.

Esta parceria será prejudicada com a União Ibérica, ocorrida a partir de 1580, quando Portugal e Espanha passaram a ser governados pelo mesmo rei (rei Felipe II).

Essa união deu origem a sérios conflitos com a Holanda, pois os espanhóis eram inimigos dos holandeses, impedindo que os mesmos mantivessem relações comerciais com o Brasil.

Este fator motivou a invasão holandesa do nordeste brasileiro.

Com a intensificação da colonização, portugueses, em parceria com os holandeses, começaram a investir grandes somas de capitais na fundação dos engenhos e na consequente plantação de grandes áreas destinadas ao cultivo da cana-de-açúcar.

Segundo Eduardo Bueno (2003, p. 44-45):

Impossibilitados por lei de explorar o pau-brasil (um monopólio da coroa), os donatários –Duarte Coelho à frente – trouxeram consigo colonos da Ilha da Madeira, deram início à derrubada das matas litorâneas e instalaram seus primeiros engenhos.

O aumento da população na Europa, a relativa queda do preço do produto, a fertilidade do massapé nordestino – tudo contribuiu para tornar o açúcar um produto cada vez mais consumido nas cidades e disputado no mercado.

Temos que ter clareza de que o português foi um colonizador inovador para os parâmetros da época, como menciona Gilberto Freyre em seu livro Casa Grande e Senzala:

Ainda que riqueza – a criada por eles sob a pressão das circunstâncias americanas – à custa do trabalho escravo: tocada, portanto, daquela perversão de instinto econômico que cedo desviou o português da atividade de produzir valores para a de explorá-los, transportá-los ou adquiri-los (2003, p. 79).

Ainda citando Freyre:

Observa Oliveira Martins que a população colonial no Brasil, “especialmente ao norte, constitui-se aristocraticamente, isto é, as casas de Portugal enviaram ramos para o ultramar; desde todo o princípio da colônia apresentou um aspecto diverso das turbulentas imigrações dos castelhanos na América Central e Ocidental”.

E antes dele já escrevera Southey que nas casas de engenho de Pernambuco encontravam-se, nos primeiros séculos de colonização, as decências e o conforto que debalde se procurariam entre as populações do Paraguai e do Prata (2003, p. 79).

Tudo estava conspirando para que o Brasil se transformasse no maior produtor mundial de açúcar.

Para se ter uma ideia, em 1628 já haviam sido instalados no Brasil, em torno de 235 engenhos, a grande maioria no nordeste.

Quando da invasão holandesa, a partir de 1637, a produção de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba e Rio Grande do Norte ultrapassou 1 milhão de arrobas anuais (BUENO, 2003).

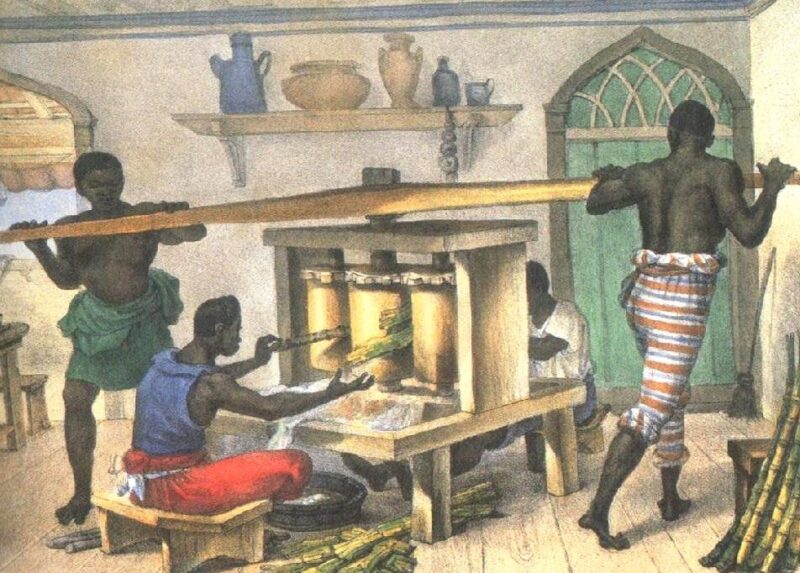

Salientamos que existiam diversos tipos de engenhos, conforme o poder aquisitivo dos seus donos, desde pequenos engenhos de açúcar manuais, conforme figura anterior, até grandes engenhos movidos a força hidráulica. Apesar das diferenças todos produziam açúcar e derivados da cana-de-açúcar.

Apesar do grande número de engenhos, temos que entender que o verdadeiro lucro para essa atividade advinha da distribuição e do reino do açúcar na Europa, atividade esta geralmente desenvolvida pelos holandeses, e não propriamente, da plantação da cana-de-açúcar e da fabricação do açúcar bruto nos engenhos.

Ainda citando Eduardo Bueno (2003, p. 45):

verdadeiro lucro ia para os que embarcavam o açúcar para a Europa. Lucros estes que eram utilizados para fazer novos empréstimos aos senhores de engenho, que viviam assim em “perpétua dívida, da qual periodicamente clamavam por perdão”.

De qualquer maneira, após uma ou duas boas colheitas, vários proprietários vendiam tudo o que tinham e regressavam a Portugal.

É certo, que muitos dos colonizadores portugueses, que escolhiam o Brasil como investimento de seus capitais não traziam família.

Neste sentido, o engenho se transformava em uma verdadeira Babilônia, pois os portugueses logo iriam cruzar seus corpos com as negras e com as índias, promovendo assim, o início da miscigenação.

Segundo o padre Antônio Vieira (apud BUENO, 2003, p. 48):

A palavra deste famoso padre jesuíta vem a fortalecer a ideia de que o escravo era o sujeito social que tudo fazia na colônia.

A importância do engenho não pode ser menos prezada em função de que as atividades mais lucrativas eram aquelas de reino e de distribuição do açúcar na Europa.

Na verdade, a importância do engenho não era apenas econômica, mas acima de tudo social e cultural.

No próximo item iremos estudar a importância social e cultural do engenho colonial açucareiro.

3. Importância Social e Cultural do Engenho Colonial de Açucar

O colonizador português do Brasil inventou uma estrutura chamada de engenho colonial açucareiro.

Era um complexo composto por várias benfeitorias que iam desde a capela, passando pela casa de purgar, casa da caldeira, casa de farinha, casa de bagaço, roda do engenho, curral, pomar, cemitério, senzala, que muitas vezes icava próxima à casa grande.

Eram construções tipicamente lusitanas, contendo todas as simbologias que as mesmas poderiam ter em Portugal, porém quem as habitava eram pessoas das mais variadas tipologias culturais.

Segundo Gilberto Freire (2003, p. 79):

Ainda que riqueza – a criada por eles sob a pressão das circunstâncias americanas – à custa do trabalho escravo: tocada, portanto, daquela perversão de instinto econômico que cedo desviou o português da atividade de produzir valores para a de explorá-los, transportá-los ou adquiri-los.

O engenho era muito importante, pois representava um marco de civilização em meio à floresta, pois foi aí que a cultura afro-brasileira se desenvolveu. Nesta estrutura, brancos e negros conviviam segundo uma relação de senhores e escravos.

Segundo Gilberto Freire (2001, p. 27):

Quase todo brasileiro traz a marca dessa inluência. Da negra que o embalou e lhe deu de mamar.

Da sinhama (ama de leite) que lhe deu de comer, ela própria fazendo com os dedos o bolão de comida.

Temos que ter clareza que o sucesso do engenho de açucar em terras brasileiras foi uma realidade em função das características culturais do africano, pois o mesmo era muito diferente do índio.

Além disso, o negro se adaptava melhor aos trópicos. Ao contrário do índio ou do caboclo, que mostrava desalento ao rigor do sol.

Em termos modernos, o negro era extrovertido (alegre, fácil, divertido, acomodatício, confiante) e o índio um introvertido (triste, difícil, bisonho, relutante) (FREIRE, 2001, p. 27).

Estas características explicam por que o negro foi o maior aliado do branco na colonização do Brasil.

Apesar disso, negros das mais variadas regiões da África foram trazidos para o Brasil. No dizer de Gilberto Freire (2001, p. 29):

Os angolas “ladinos” prestavam-se bem para iniciar os “boçais” nos serviços de eito (limpeza de uma plantação, feita a enxada ou com instrumentos manuais).

Os Ardas vinham do Daomé. Eram “tão fogosos que tudo querem cortar de um só golpe”, como deles dizia Henrique Dias.

Os Minas (Nagô) da Costa do Ouro. O Daomé e a Costa do Ouro eram os centros de cultura sudanesa.

O negro sudanês é um dos povos mais altos da terra. No Senegal, parece até que andam em perna de pau; com seus camisões, de longe lembram almas de outro mundo.

Os negros da Guiné, bonitos de corpo, eram excelentes para os serviços domésticos, principalmente as mulheres.

Os negros de Cabo Verde eram os melhores e os mais robustos de todos e os mais caros.

Os Bantos eram, dentre todos, os negros os mais característicos; mas não compreendiam, como se viu, a totalidade dos elementos africanos importados para o Brasil. Ao lado da língua banto, os nossos negros falavam outras línguas ou dialetos do grupo sudanês (o Jeje, o Hauçá, o Nagô ou Ioruba).

Neste contexto de origens variadas, o negro irá se adaptar a uma vida dura no Brasil, pois não devemos esquecer que o mesmo era escravo e devia obedecer ao seu senhor.

Apesar disso, o negro provou desde cedo a sua força e intenção de sobreviver em uma terra estranha que lhe privava de liberdade.

Para ilustrar, introduziremos um fragmento do livro “Casa Grande e senzala”, adaptado em forma de quadrinho (2001, p. 38), que problematiza o cotidiano e a relação entre portugueses e negros em um engenho colonial açucareiro do Nordeste brasileiro.

Como seria a vida em um engenho de açucar do século XVI, que tipo de alimentos consumiam, como eram suas relações sociais, como se estruturava a sua religiosidade, enim que tipo de problemas enfrentavam?

Segundo Freyre, a vida no engenho de açucar e, especialmente a alimentação, era difícil, pois apesar de toda a riqueza gerada pelo açúcar e dos inúmeros recursos naturais, os senhores procuravam imitar os hábitos europeus.

A abundância ou excelência de víveres que se surpreendesse seria por exceção e não geral entre aqueles grandes proprietários (2003, p. 98).

Afirma ainda que:

Por mais esquisito que pareça, faltavam à mesa da nossa aristocracia colonial legumes frescos, carne verde e leite. Daí certamente, muitas das doenças do aparelho digestivo, comuns na época e por muito doutor caturra atribuídas aos “maus ares” (2003, p. 98).

A imagem que segue contradiz a afirmação acima, revelando uma mesa farta e diversificada, o que certamente faz parte de uma representação romântica e fora da realidade do Brasil colonial.

Para aprofundar esta discussão e facilitarmos o entendimento, apresentaremos um fragmento do “Livro de Ouro da História do Brasil” dos historiadores Mary Del Priore e Renato Pinto Venâncio (2001, p. 57-60).

Só uma vez ou outra, degustavam frutos. Mais raramente ainda, os legumes.

A falta de boa comida era compensada pelos excessos de doces: goiabadas, marmeladas, doces de caju e mel de engenho, alfenins e cocadas.

Quando da passagem de um padre, abriam-se, com esforços, as despensas e matavam-se animais de criação: patos, leitões e cabritos.

Em Pernambuco, conta-nos um cronista, “escravos pescadores” eram, nestas ocasiões, encarregados de buscar “todo gênero de pescados e mariscos”.

A abundância registrada em alguns engenhos não era norma. Os que se davam ao luxo de mandar vir alimentos do Reino consumiam víveres mal conservados.

O senhor de engenho sofria doenças do estômago, atribuídas, por doutores da época, não à precária alimentação, mas aos maus ares do trópico. A saúva, as enchentes ou a seca dificultavam ainda mais o suprimento de víveres frescos.

A sífilis marcava-lhes o corpo, deixando-o vincado com chagas.

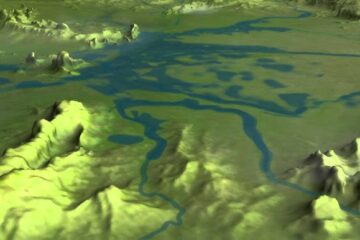

A maior parte dos engenhos de açucar aninhava-se na mata, não muito distantes dos centros portuários, o que se explica pela maior fertilidade dos terrenos bem vestidos de capa verde e pela abundância de lenha, necessária às fornalhas famintas, alimentadas num labor que, às vezes, durava dia e noite, oito e nove meses.

E eles não deviam afastar- se muito do litoral, sob pena de, sendo um só o preço dos gêneros de exportação, não poderem competir com os fazendeiros mais próximos do mercado, cujo produto não se amesquinhava com as despesas de transportes.

Em Pernambuco, instalavam-se ao longo dos rios que se concentram na vertente do Atlântico do planalto da Borborema, na zona da Mata, em que predominam arredondados morros e colinas.

O corolário da terra era a água. Se a irrigação era desnecessária graças ao rico massapé, tanto o gado quanto as pessoas precisavam de água doce. Usavam-na, também nos engenhos de trapiches, nas prensas e moinhos.

Não à toa, a maior parte dos engenhos localizava-se à beira de rios como Paraguaçu, o Jaguaribe e o Sergipe, na Bahia, e o Beberibe, o Jaboatão, o Uma e o Serinhaém, em Pernambuco.

No interior das verdadeiras fortalezas de adobe e taipa, que eram as casas grandes, vigiam a simplicidade e até o desconforto.

O mobiliário era pobre e escasso: catres, baús, arcazes e cabides. Todas peças toscas feitas pelo carapina do engenho.

Alguns preferiam a doçura das redes, solução refrescante nas noites quentes. Varandas entaladas no meio da fachada principal e pequenos alpendres davam ao senhor de engenho a vista sobre sua terra, cana e gente.

Hirsutos pavimentos térreos, verdadeiros depósitos fechados, iluminados por seteiras, permitiam-lhes melhor se defender do inimigo.

Não faltavam, contudo, observadores de época, capazes de entusiasmar-se com a imponência do conjunto: “engenho de água muito adornado de edifícios”, “engenho com grandes edifícios e uma igreja”, “engenho ornado de edifícios com uma ermida muito concertada e formosos canaviais”, diria o cronista e senhor de engenho português Gabriel Soares de Souza, descrevendo-os em 1587.

A rigidez da casa opunha-se, em dias de festa, o exagero das vestimentas: “vestem-se, e as mulheres e os filhos, de toda a sorte de veludos, damascos e outras sedas, e nisso tem muito excesso […] os guiões e selas dos cavalos eram das mesmas sedas que iam vestidos”, comentava um elevado Cardim, na fase de expansão canavieira.

Os casamentos festejavam-se, segundo o mesmo, com banquetes, touradas, jogos de canas e argolinhas, e vinho de Portugal.

Muitos batizavam seus engenhos com o nome de santos protetores: São Francisco, São Cosme, São Damião e Santo Antônio.

Outros tinham nomes africanos – Maçangana. Outros ainda lhes davam nomes de frutas e árvores: Pau-de-Sangue, Cajueiro-de-baixo, Jenipapo.

No centro de sua família, o senhor de engenho devia irradiar autoridade, respeito e ação.

Sob seu comando dobravam-se filhos, parentes pobres, irmãos, bastardos, afilhados, doçaria, bordados – alternada com práticas de devoções piedosa. Na sua ausência, contudo, assumia as responsabilidades de trabalho com vigor igual ao do marido.

No centro de sua família, o senhor de engenho devia irradiar autoridade, respeito e ação.

Sob seu comando dobravam-se filhos, parentes pobres, irmãos, bastardos, afilhados, agregados e escravos.

Uma esposa, às vezes bem mais jovem, movia-se em sua sombra. Ela vivia para gerar filhos, desenvolvendo, entretempo, uma atividade doméstica – costura, doçaria, bordados – alternada com práticas de devoções piedosa. Na sua ausência, contudo, assumia as responsabilidades de trabalho com vigor igual ao do marido.

Sua família era a formulação exterior de uma sociedade, mas não o domínio do prazer sexual. A possibilidade de se servirem de escravas criou no mundo dos senhores uma divisão racial do sexo.

A esposa branca era a dona-de-casa, a mãe dos filhos. A indígena, e depois a negra e a mulata, o território do prazer.

Disputas pelo acesso à terra também marcaram a ocupação das terras açucareiras, e não faltavam os que “se infiltravam manhosa e furtivamente” – no entender de um observador, em 1635 – em terras virgens, na esperança de enriquecer graças à instalação de engenhos.

O engenho de açúcar correspondia a uma estrutura extremamente complexa. Estrutura, diga-se, que se expandiu no Nordeste do Brasil, na sua forma clássica, ou seja, associada às grandes plantações e ao trabalho escravo, nos séculos XVI e XVII, aproximadamente.

Apesar de assentada em capitais vultuosos, capazes de garantir a produção em larga escala, a empresa do açúcar contava igualmente com pequenos empreendedores que abasteciam o engenho com suas canas de açúcar.

Um relatório holandês de 1640 informa que somente 40% dos engenhos de Pernambuco moíam canas próprias, e os demais dependiam da matéria-prima aportada por tais lavradores.

A empresa do açúcar não envolvia apenas senhores e escravos. Ela obrigava um grupo diversificado de trabalhadores especializados e agregados, que orbitavam em suas franjas, prestando, ao senhor de terras, seus serviços. Eram mestres-de-açúcar, purgadores, caixeiros, calafates, caldeireiros, carpinteiros, pedreiros, barqueiros, entre outros.

A eles juntavam-se outros grupos a animar a vida econômica e social das áreas litorâneas: mercadores, roceiros, artesões, lavradores de roças de subsistência e de cana e, até mesmo, desocupados compunham uma complexa fragmentação de pequenos ou grandes proprietários.

O número de escravos que possuíam (de dois a dezenas) permitia inferir a diversidade de origens sociais e de situações econômicas.

No século XVIII, com o declínio da atividade e o aumento das alforrias, alguns libertos tornaram-se, também, proprietários de partidos de cana.

A sociedade açucareira era uma sociedade estanque, ou seja, não havia mobilidade social. Existiam basicamente dois grupos sociais: o do senhor de engenho e sua família e o dos seus dependentes, agregados e escravos.

Já na sociedade mineradora, que será estudada na próxima unidade, ocorria uma maior mobilidade social, pois existiam pelo menos três classes sociais, são elas: os ricos mineradores e os funcionários da coroa; os pequenos mineradores, comerciantes, tropeiros, soldados, proissionais liberais e padres; por último os escravos.

Veja a imagem na sequência que representa as duas pirâmides sociais. Como era composta a sociedade colonial açucareira e mineradora no Brasil?

Sobre a sociedade açucareira, Gilberto Freyre afirma que:

Por conseguinte, de interesses econômicos semelhantes.

O antagonismo econômico se esboçaria mais tarde entre os homens de capital, que podiam suportar os custos da agricultura da cana e da indústria do açúcar, e os menos favorecidos de recursos, obrigados a se espalharem pelos sertões em busca de escravos – espécie de capital vivo – ou a ficarem por lá, como criadores de gado.

Antagonismo que a terra vasta pôde tolerar sem quebra do equilíbrio econômico.

Dele resultaria, entretanto, o Brasil antiescravocrata ou indiferente aos interesses da escravidão, representados pelo Ceará em particular, e de modo geral pelo sertanejo ou vaqueiro (2003, p. 93).

Analisando a relexão de Gilberto Freyre, podemos concluir que a atividade econômica da cana-de-açúcar era excludente, tendo como base a escravidão, fator este que dificultava a ascensão social dos homens livres, forçando os mesmos a procurarem outras atividades econômicas sertão adentro.

No próximo capítulo iremos estudar a invasão holandesa do nordeste brasileiro. O estudo desta invasão é muito importante, pois modificou a estrutura colonial, além de inserir uma nova realidade na história do Brasil colonial.

4. Neste capítulo você viu:

- A importância do engenho colonial açucareiro na história do Brasil.

- As principais características socioculturais do engenho colonial açucareiro.

Veja os seguintes Períodos da História do Brasil Colonial:

- Independência do Brasil – Rompimento dos laços coloniais no Brasil

- Império Português no Brasil – Família Real Portuguesa no Brasil

- Transferência da corte portuguesa para o Brasil

- Fundação da cidade de São Paulo e os Bandeirantes

- Periodo de Transição entre o Brasil Colônia e Brasil Império

- Engenho Colonial Açucareiro no Brasil

- Monocultura, Trabalho Escravo e Latifúndio no Brasil Colônia

- Instalação do Governo Geral no Brasil e a Fundação de Salvador

- A Expansão Marítima Portuguesa e a Conquista do Brasil

- Ocupação da Costa Africana, das Ilhas do atlântico e a viagem de Vasco da Gama

- Expedição de Pedro Álvares Cabral e a Conquista do Brasil

- Período Pré-Colonial no Brasil – Os Anos Esquecidos

- Instalação da Colônia Portuguesa no Brasil

- Períodos da História do Brasil Colonial

- Períodos Históricos do Brasil

Pingback: Períodos Históricos do Brasil - Período Colonial até Nova República

Pingback: Conheça os períodos da História do Brasil Colonial